Hortus Deliciarum

(1.000€ - 3.000€)

Diese Enzyklopädie aus dem 12. Jahrhundert kann mit zwei Superlativen aufwarten: Sie ist die erste, die von einer Frau geschrieben worden ist, und stellt eine der ältesten Quellen für mehrstimmige Musik dar: der Hortus deliciarum oder "Garten der Lüste" der Äbtissin Herrad von Landsberg (ca. 1130–1195). Die zwischen 1167 und 1185 entstandene Handschrift bietet einen umfassenden Überblick über das im 12. Jahrhundert vorhandene Wissen, was von klassischen Autoren der Antike bis zu arabischen Gelehrten reicht. Theologie, Philosophie, Geschichte, Literatur und mehr werden in dem massiven Text, der ursprünglich mindestens 336 Miniaturen umfasste, behandelt. Wenngleich das Original 1870 im Zuge des Deutsch-Französischen Krieges zerstört wurde, konnten verschiedene Forscher Kopien sowohl von den Miniaturen als auch vom Text selbst erstellen, so dass der Großteil des Werkes bis heute erhalten geblieben ist.

Hortus Deliciarum

Der Hortus deliciarum oder "Garten der Lüste" ist eine illuminierte mittelalterliche Enzyklopädie, die von Herrad von Landsberg (ca. 1130-1195), einer elsässischen Nonne und Äbtissin der Abtei Hohenburg in den Vogesen, in Auftrag gegeben wurde. Die Arbeit an der Handschrift, einem der berühmtesten Werke dieser Zeit, begann 1167 und dauerte fast 20 Jahre, bevor sie 1185 abgeschlossen werden konnte. Die meisten Inhalte sind keine Originalschöpfungen, vielmehr bietet sich hier ein Kompendium des Wissens aus anderen Werken des 12. Jahrhunderts, von Gedichten bis hin zu Illustrationen und Musik. Hauptsächlich in lateinischer Sprache mit einigen Glossen auf Deutsch geschrieben, schöpft es aus Quellen, die von klassischen bis zu arabischen Autoren reichen. Herrads eigene Gedichte, die an andere Nonnen gerichtet sind und gesungen werden können, sind in den Text eingestreut.

Äbtissin Herrad von Landsberg

Geboren auf Schloss Landsberg, dem Sitz ihrer elsässischen Adelsfamilie, trat Herrad in jungen Jahren in die Abtei Hohenburg ein, die etwa 40 km südwestlich von Straßburg auf dem Odilienberg liegt. Das Kloster wurde damals von der Äbtissin Relindis (gest. 1167) geleitet, die die Unterstützung Kaiser Friedrichs I. (1122-90) genoss und vom Benediktinerkloster Bergen in Bayern zur Wiederbelebung der Abtei entsandt worden war. Dank der kaiserlichen Schutzherrschaft blühte das Kloster auf und wurde zu einem **mächtigen Reformzentrum, das auch die umfassendste Ausbildung bot, die für Frauen im 12. Jahrhundert denkbar war. Herrad wurde nach dem Tod von Relindis im Jahr 1167 deren Nachfolgerin als Äbtissin und setzte die Arbeit zum Wiederaufbau des Klosters sowie zur Konsolidierung seiner Ländereien in den nächsten 28 Jahre fort. Sie blieb als kompetent und bei den Nonnen von Hohenberg als beliebt in Erinnerung.

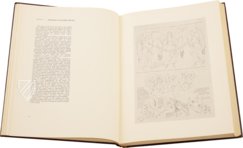

Eine Enzyklopädie aus dem 12. Jahrhundert

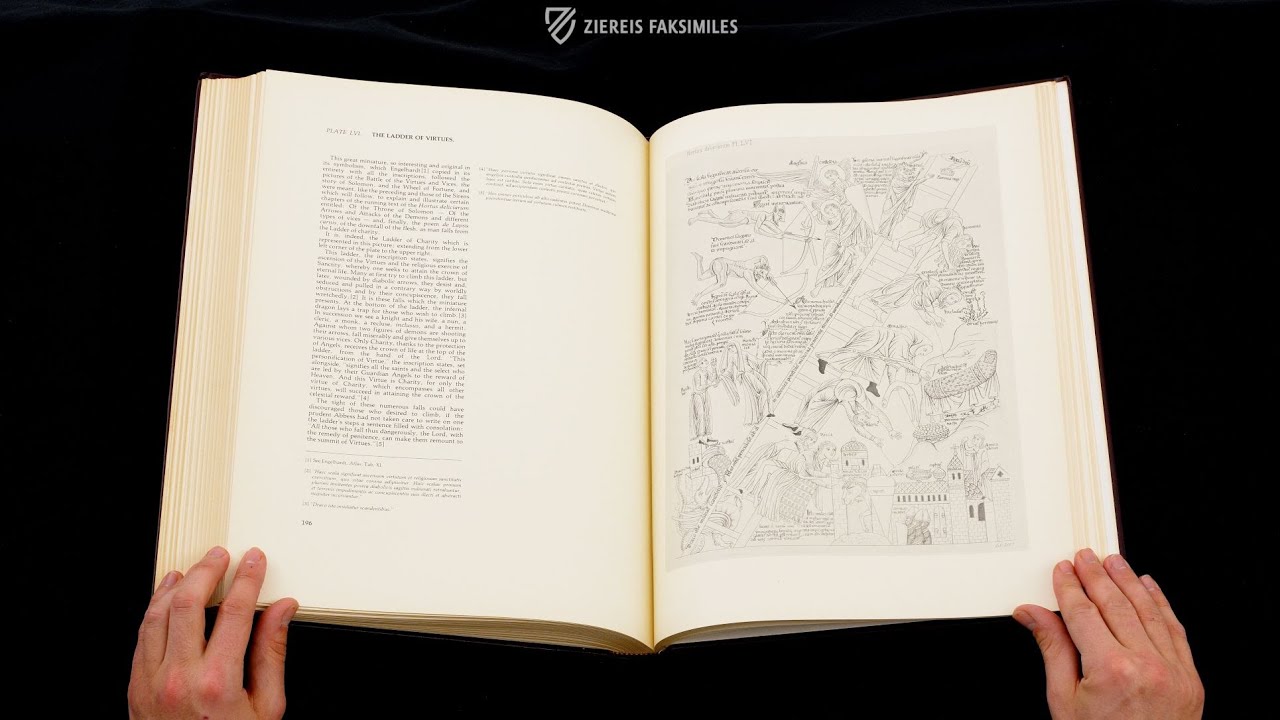

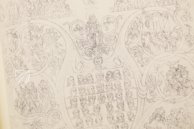

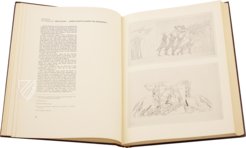

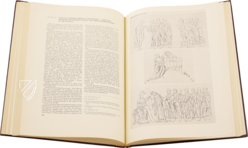

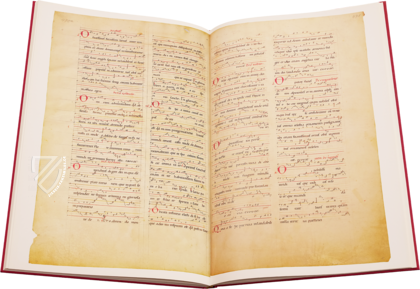

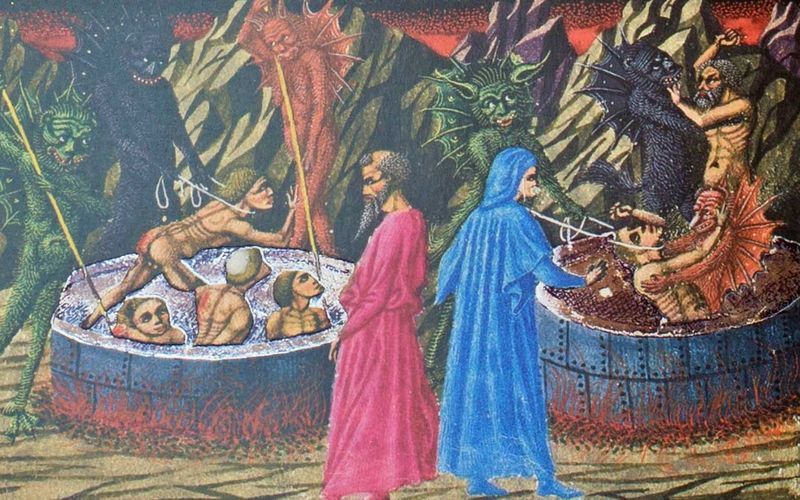

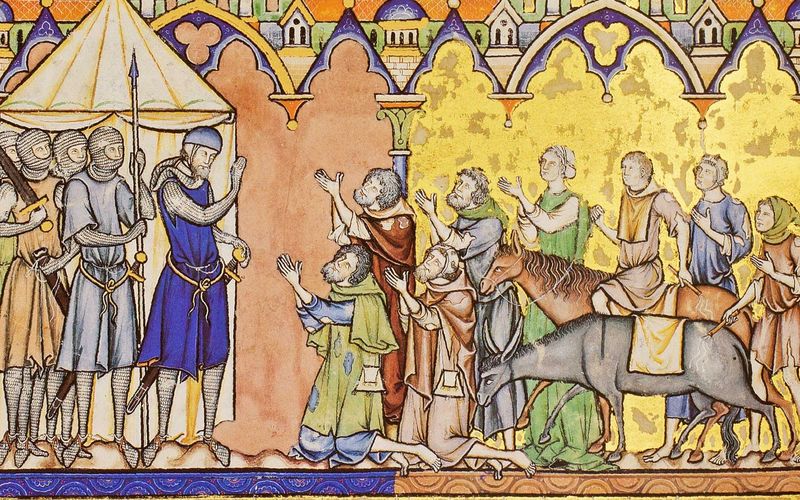

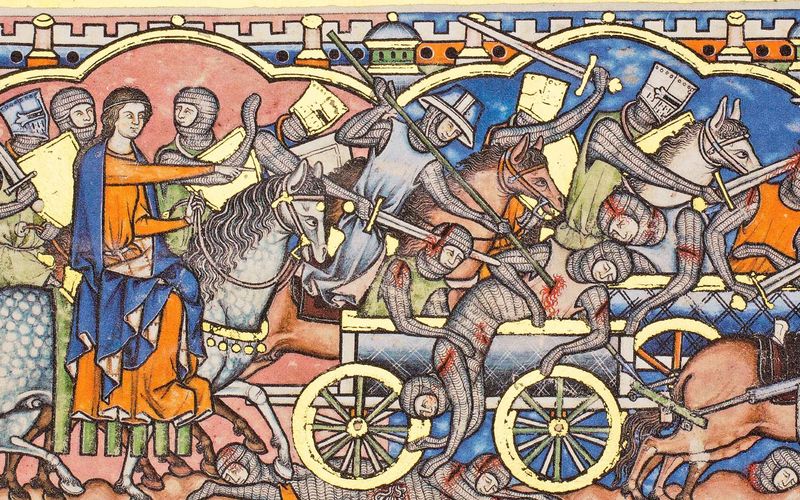

Bereits 1159 könnte Herrad mit der Arbeit an ihrem Werk begonnen haben, in dem sie den Kampf zwischen Tugend und Laster untersucht. Der ursprünglich aus 324 doppelt gefalteten Pergamentblättern bestehende lateinische Text wurde von etwa 1250 Glossen in deutscher Sprache und 336 Miniaturen verschiedener Größe begleitet. Abgesehen davon, dass es die erste von einer Frau geschriebene Enzyklopädie ist, ist die Handschrift auch eine der ältesten Quellen zur Polyphonie und enthält mindestens 20 Liedtexte, die alle in Neumen-Notation und vierzeiligen Notensystemen geschrieben waren. Die Illustrationen zeigen ein seltenes Maß an künstlerischer Phantasie und enthalten viele symbolische Darstellungen von theologischen, philosophischen, historischen und literarischen Themen. Obwohl der Inhalt das Werk vieler Hände ist, scheint er hauptsächlich von Herrad zusammengestellt, geschrieben und redigiert worden zu sein, die anscheinend auch die Künstler bei der Illustration des Werkes angeleitet hat. Im frühen 19. Jahrhundert wurde die Handschrift in die Stadtbibliothek von Straßburg gebracht, wo sie auch von Laienforschern studiert werden konnte.

Zerstörung im Deutsch-Französischen Krieg

Während der Belagerung von Straßburg im Sommer 1870 wurde die Stadt schwer von Artillerie beschossen, was dazu führte, dass die Bibliothek, in der der Hortus deliciarum aufbewahrt wurde, in Brand geriet und das Manuskript verbrannte. Glücklicherweise waren Teile davon schon zu unterschiedlichen Zeiten kopiert worden, so dass es rekonstruiert werden konnte: Die Miniaturen hatte berreits 1818 Christian Maurice Engelhardt kopiert, während der Text zwischen 1879 und 1899 von Straub und Keller rekonstruiert und veröffentlicht werden konnte. Der Weitsicht dieser Wissenschaftler und Forscher ist es zu verdanken, dass das unschätzbare Werk bis heute erhalten geblieben ist.

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Hortus Deliciarum of Herrad of Landsberg (or Hohenbourg)

- Umfang / Format

- Etwa 648 Seiten / 50,0/53,0 × 36,0/37,0 cm

- Herkunft

- Frankreich

- Datum

- Letztes Viertel des 12. Jahrhunderts

- Epoche

- Stil

- Genre

- Schrift

- Frühgotische Minuskel

- Buchschmuck

- 136 grosse Miniaturen; 5 halbseitige Miniaturen; 11 illustrierte Textseiten; 2 ganzseitige Zeichnungen; 5 kalendarische Tabellen; 1 tabellarischer Stammbaum

- Inhalt

- Enzyklopädie des theologischen und profanen Wissens der Zeit, kompiliert aus arabischen und klassischen Quellen. Dichtung und Musik.

- Künstler / Schule

- Herrad von Landsberg (Autorin)

Hortus Deliciarum

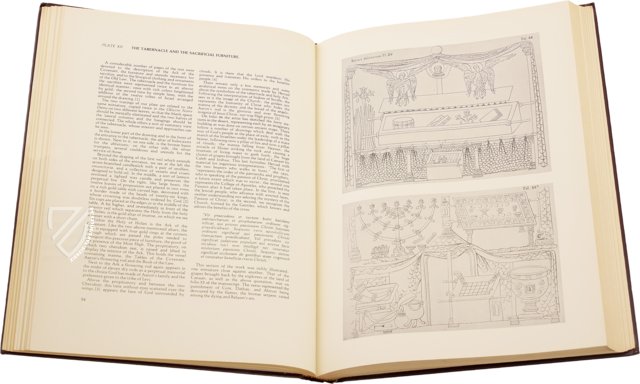

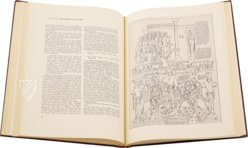

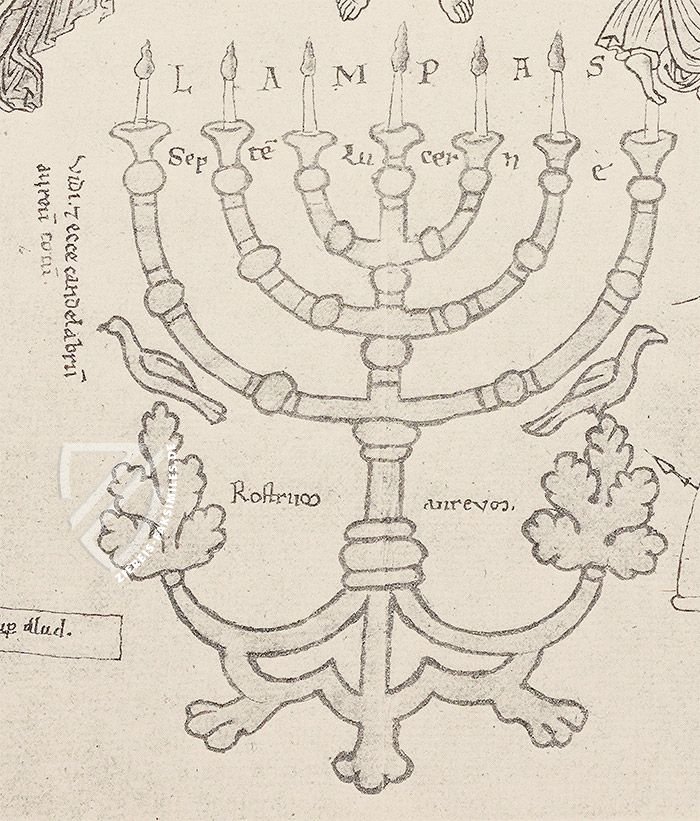

Tempelmenora

Die ursprüngliche Menora mit sieben Flammen wurde aus reinem Gold für die Stiftshütte hergestellt und später im Tempel Salomos aufgestellt. Der Titusbogen zeigt römische Legionäre, die nach der Eroberung Jerusalems im Jahr 70 n. Chr. die Menora aus dem Zweiten Tempel tragen. Bei der Plünderung Roms im Jahr 455 wurde sie von den Vandalen erbeutet und 533 von Belisarius aus Karthago zurückgeholt, der sie schließlich nach Konstantinopel brachte. Danach verschwand sie aus den historischen Aufzeichnungen, aber manche Stimmen behaupten, sie sei im Vatikan versteckt.

Hortus Deliciarum

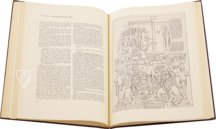

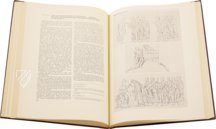

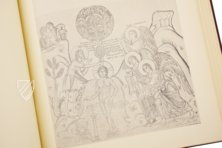

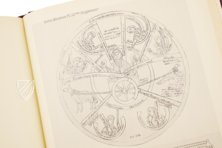

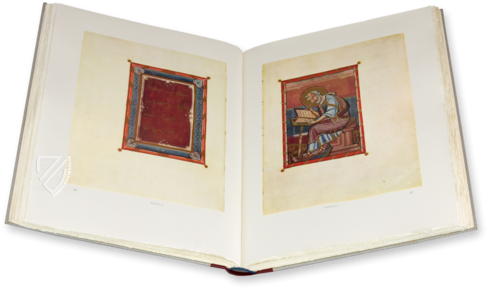

Die Philosophie und die Sieben Freien Künste

Die Philosophie, verkörpert durch eine weibliche Figur in der Mitte, die eine Schriftrolle hält und eine aus drei menschlichen Gesichtern bestehende Krone trägt, thront inmitten der Sieben Freien Künste, die ebenfalls personifiziert sind. Die beiden männlichen Schriftgelehrten, die unter der Philosophie dargestellt sind, tragen die Bezeichnungen "Sokrates" und "Platon", während ihre vier Kollegen am unteren Rand der Seite als "Dichter oder Zauberer" bezeichnet werden.

Die Miniatur hat die Form einer Fensterrosette in einer mittelalterlichen Kathedrale und stellt den Kreis der Philosophie dar. Von oben nach unten im Uhrzeigersinn stehen die Figuren für Grammatik, Rhetorik, Logik, Arithmetik, Geometrie und Astronomie. Die ersten drei bilden das Trivium, die untere Abteilung der Freien Künste, während die nächsten vier zum Quadrivium gehören, das erst nach dem Trivium unterrichtet wird.

#1 Hortus Deliciarum

Details zur Faksimile-Edition:

Sprachen: Englisch, Franzözisch

(1.000€ - 3.000€)

#2 Hortus Deliciarum

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Englisch

(unter 1.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- Art Market

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Omnia Arte

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- TGB Limited Editions

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- Universitaire Bibliotheken Leiden

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG