Erasmus von Rotterdam - Lob der Torheit

(unter 1.000€)

Erasmus von Rotterdams Lob der Torheit ist ein lateinischer Essay aus dem Jahr 1509 und erstmals gedruckt im Juni 1511, der als eines der bedeutendsten Werke der Renaissance gilt und in der Frühphase der protestantischen Reformation eine wichtige Rolle spielte. Es ist ein satirisches Werk, das den Aberglauben, die katholische Kirche und verschiedene europäische Traditionen scharf kritisiert. Ursprünglich innerhalb einer Woche geschrieben, überarbeitete und ergänzte Erasmus sein Werk, während er sich bei Sir Thomas More, einem anderen bemerkenswerten Humanisten, in London aufhielt. Das Werk beginnt mit einem Encomium, einer Lobrede auf jemanden oder etwas, in der die Torheit sich selbst lobt, bevor sie zu einer Reihe von Reden übergeht, in denen sie Dinge wie Selbstbetrug und Wahnsinn lobt, bevor sie die abergläubischen Missbräuche der katholischen Doktrin untersucht. Der Text ist voller Doppel- oder sogar Dreifachbedeutungen und der Titel kann auch als "Lob von More" gelesen werden, Erasmus engem Freund, mit dem er eine Vorliebe für trockenen Humor teilte. Das Werk hatte europaweit großen Erfolg, wurde in verschiedene Sprachen übersetzt und sogar Papst Leo X. soll sich darüber amüsiert haben. Der Basler Codex von ca. 1515 war Erasmus persönliches Exemplar und wurde von Hans Holbein dem Jüngeren und seinem Bruder Ambrosius mit Federzeichnungen in den Seitenrändern illustriert.

Erasmus von Rotterdam - Lob der Torheit

Das Werk Lob der Torheit des Erasmus von Rotterdam (1466-1536) wurde erstmals unter einem Doppeltitel veröffentlicht: dem latinisiert-griechischen Moriae encomium und dem lateinischen Laus stultitiae. Es handelt sich um eine Satire, die von De triumpho stultitiae oder Der Triumph der Dummheit inspiriert ist, das zwischen 1480 und 1490 von dem italienischen Humanisten Faustino Perisauli (1450-1523) verfasst worden war. Beide Werke sind eine große Kritik an den lächerlichen religiösen, abergläubischen und gesellschaftlichen Konventionen der damaligen Zeit. Als solches war es ein wichtiges und einflussreiches Werk in den frühen Tagen der Reformation. Erasmus selbst war über den Erfolg seines Werkes erstaunt, ja manchmal sogar bestürzt und fürchtete deswegen Repressalien, aber sogar Papst Leo X. (1475-1521) soll sich darüber amüsiert haben. Es wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, wurde zu einem beliebten Text für den Rhetorikunterricht, der im 16. Jahrhundert eine Renaissance erlebte, und beeinflusste die Kunst der Adoxographie, eines eleganten und raffinierten Schreibstils, der sich mit trivialen und unbedeutenden Themen befasste und eine gängige Übung an elisabethanischen Gymnasien war.

Eine Satire der Renaissance

Das einleitende Enkomium ist dem griechischen Satiriker Lucian aus dem 2. Jahrhundert nachempfunden, dessen Werk kurz zuvor von Erasmus und seinem Freund Sir Thomas More (1478-1535) übersetzt worden war. Es folgt eine Reihe von Reden mit düsterem Ton, in denen die personalisierte Dummheit den Aberglauben, die Korruption und die Missbräuche der katholischen Kirche sowie die Idiotie der Pedanten - derjenigen, die sich ostentativ und arrogant als gelehrt ausgeben - unter die Lupe nimmt. Trotz seiner Frömmigkeit und Treue zur Kirche war Erasmus nach seiner Rückkehr aus Rom, wo er Beförderungsangebote in der korrupten und aufgeblähten Kurie abgelehnt hatte, zutiefst enttäuscht. Das Werk ist voll von Anspielungen auf die klassische Antike: So wird z. B. die Dummheit als göttliche Nachfahrin von Plutus, dem Gott des Reichtums, und einer Nymphe präsentiert. Die Dummheit wird von ihren Nymphenfreundinnen Trunkenheit und Ignoranz aufgezogen. Ihre Gefährtinnen sind Vergnügen, Demenz, Wollust, Unmäßigkeit und schwerer Schlaf. Es überrascht nicht, dass die Dummheit nie aufhört, sich selbst zu loben, und erklärt, dass der Mensch in der Welt "nichts Fröhliches oder Glückliches finden wird, das er nicht mir verdankt." Das Lob der Dummheit endet mit einer christlichen Lektion in Demut: "Kein Mensch ist zu allen Zeiten weise, oder jemals ohne seine blinde Seite."

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Erasmi Roterodami Encomium Moriae

- Umfang / Format

- 168 Seiten / 22,5 × 16,5 cm

- Herkunft

- Schweiz

- Datum

- Ca. 1515–1516

- Stil

- Sprache

- Buchschmuck

- 83 Federzeichnungen von Hans Holbein dem Jüngeren

- Inhalt

- Lob der Torheit

- Künstler / Schule

- Erasmus von Rotterdam (1466–1536) (Autor)

Ambrosius Holbein (ca. 1494 – ca. 1519) (Illustrator)

Hans Holbein d. J. (ca. 1497–1543) (Illustrator)

Johann Froben (ca. 1460–1527) (Verleger) - Vorbesitzer

- Oswald Myconius (1488–1552)

Erasmus von Rotterdam - Lob der Torheit

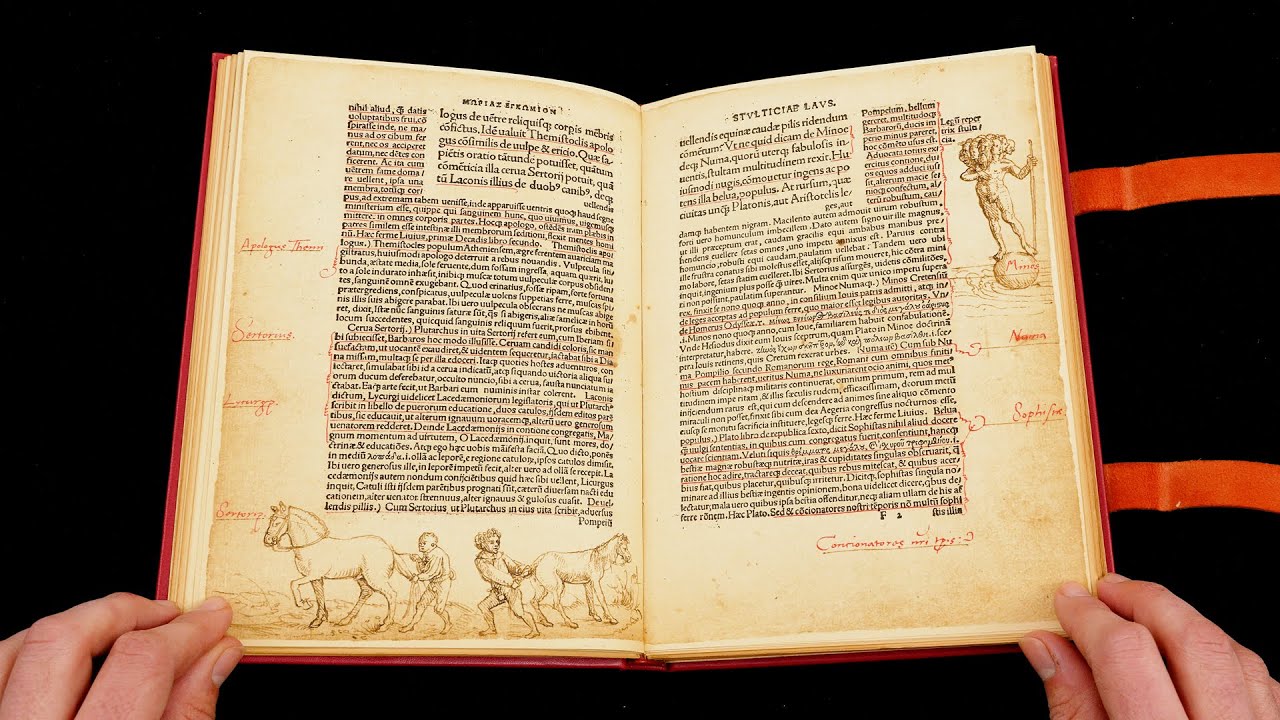

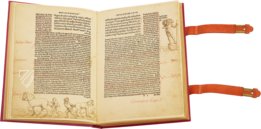

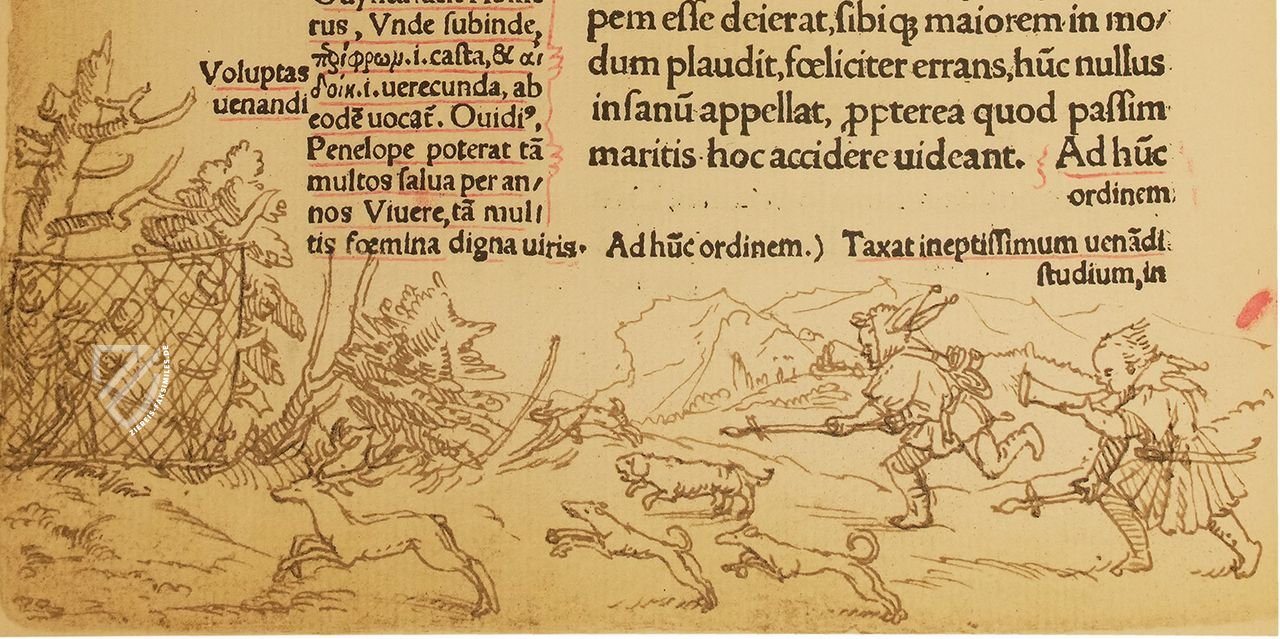

Voluptas venandi – die Freuden der Jagd

Erasmus von Rotterdams‘ Ausführungen zu den Freuden der Jagd, wie er die höfische Jagdkultur spöttisch bezeichnet, werden von einer dynamischen Federzeichnung im bas-de-page begleitet. Sie zeigt eine weite Landschaft, in der eine Hetzjagd mit Hunden auf einen Hirsch stattfindet – eine Art der Jagd, die zu den edelsten gezählt wurde und aufgrund des großen Aufwandes lediglich dem Adel vorbehalten war. Zwei Hundeführer hechten den jagenden Hunden hinterher, die den Hirsch in eine Netzfalle am linken Seitenrand treiben, hinter der ein weiterer Jäger lauert. Solch ein Schauspiel wurde von den aristokratischen Teilnehmenden eher beobachtet denn selbst ausgeführt.

Erasmus von Rotterdam - Lob der Torheit

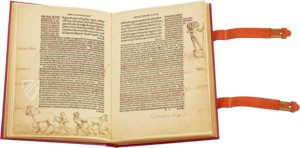

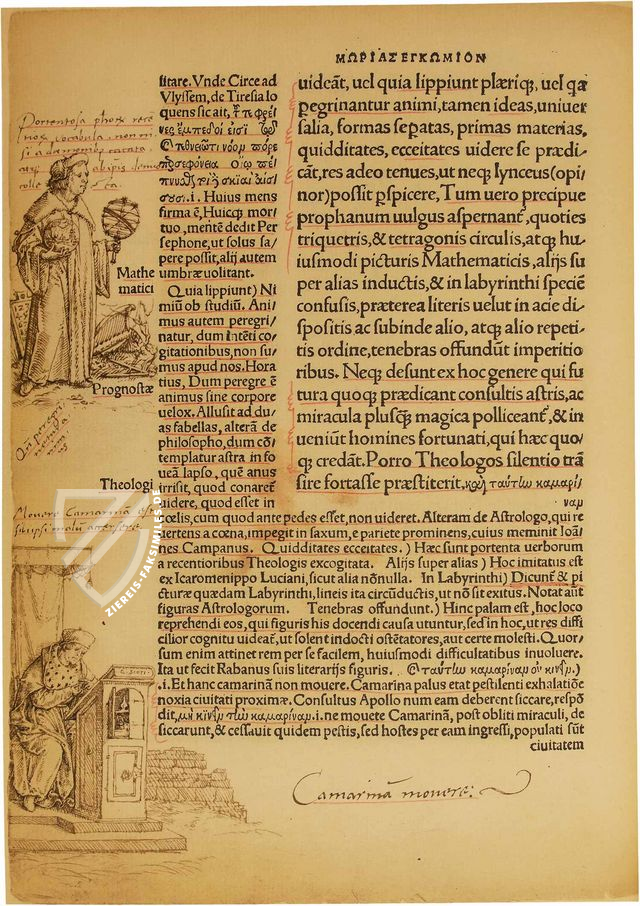

Mathematik und Theologie

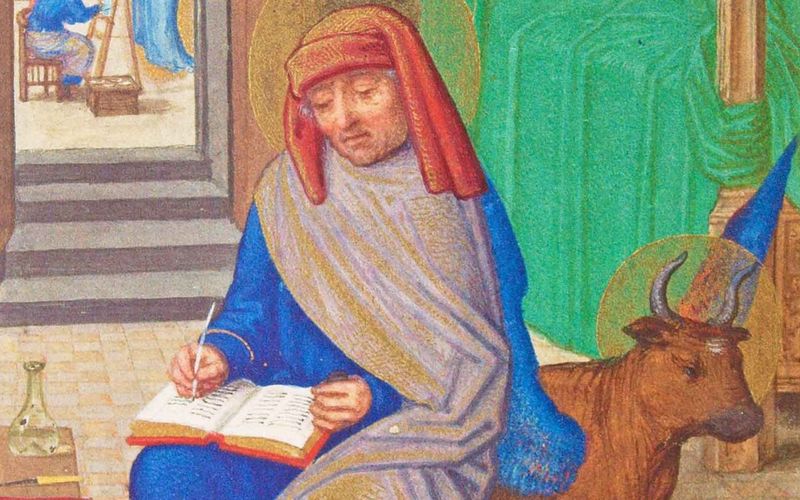

Auch für die Wissenschaften hatte Erasmus von Rotterdam ironische Worte übrig und übte damit in gewisser Hinsicht auch Selbstkritik, war er doch selbst Gelehrter diverser Disziplinen, wie etwa der Theologie, Philosophie und Philologie. Auf dieser Seite geht es um die Mathematik und die Theologie wie die Findhilfen im Seitenrand zeigen. Der zweiteilige Text, der aus dem in größeren Buchstaben gedruckten Hauptteil und dem angepassten Kommentar besteht, weist das typische Layout eines akademischen Werks auf.

Dazu gesellen sich in den Seitenrändern neben handschriftlichen Notizen zwei feine Federzeichnungen. Sie stellen die Personifikationen der Mathematik und der Theologie dar. Erste hält einen Globus und eine Armillarsphäre in ihren Händen und ist zusätzlich mit einer Rechentafel, einem Zirkel und einer Harfe attribuiert. Letztere sitzt in Kardinalsrobe gedankenversunken an einem Schreibpult, der zugleich Aufbewahrungsort für liturgische Objekte ist, wie ein halb geöffnetes Türchen preisgibt.

#1 Erasmi Roterodami Encomium moriae

Details zur Faksimile-Edition:

Sprachen: Deutsch, Englisch

(unter 1.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Dänemark

- Deutschland

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Peru

- Polen

- Portugal

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tschechien

- Türkei

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Hortus Deliciarum

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- J. Thorbecke

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- McGraw-Hill

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG